Aux origines de Roiffieux

C’est vers 1030 que le village de Roiffieux est cité pour la première fois dans un document historique authentifié, à l’occasion de la donation, par Armand, chanoine de la cathédrale de Vienne, d’une ferme située au lieu-dit "Flachedo" (probablement "Le Flachet") . Cette ferme était exploitée par Girbert, qui est donc le premier réfocalien connu dans l’histoire.

L’appellation même de Roiffieux, en latin "Rufiacus" renvoie sans doute à un mot qui signifiait "le domaine de Rufus". Cette même racine a donné leur nom à une vingtaine de Communes en France. Citons par exemple Ruffieu (Ain), Ruffieux (Savoie), Rouffiac (Charente), Roiffé (Vienne), Ruffiac (Lot et Garonne), etc.

Au XVe siècle, Roiffieux appartenait à la province particulière du Vivarais, elle-même rattachée à celle du Languedoc (généralité de Montpellier). Sur le plan religieux, la paroisse relevait du Diocèse de Vienne, et ceci jusqu’à la Révolution.

Le territoire communal était un peu plus étendu que de nos jours, car la rivière de la Cance constituait sa limite en continu, de sorte que le quartier du même nom faisait partie de Roiffieux. Une petite église dédiée à Saint-Claude y avait été construite au Moyen-Âge mais aucun vestige n’en a subsisté. En 1790 (constitution des communes modernes), les quartiers de Cance, des Aygas et pour partie des Pilles et de Bramefan, furent rattachés à Annonay.

La population de la commune s’est globalement située entre 800 et 1000 habitants au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe.

Jusqu’au XIXe siècle, le village s’ordonnait autour de l’église, très ancienne mais, on ne connaît pas la date de sa construction. Elle fut profondément transformée entre 1840 et 1880. Le cimetière, comme le voulait la tradition, était aménagé autour de l’église. Ce n'est qu'en 1825 qu’il fut installé à son emplacement actuel.

Roiffieux n’eut pas de mairie ou maison commune avant la fin du XIXe siècle. Elle fut alors installée sur la place du village (actuelle place du Vivarais) avant d’être transférée dans le bâtiment actuel, route du grand Chemin. Cela n’empêchait pas nos ancêtres d’avoir une véritable organisation municipale, et sans doute dès le XVIe siècle, au moins. La communauté élisait tous les ans, deux "consuls" et un conseil réduit. Les consuls avaient notamment pour tâche la répartition de l’impôt entre les contribuables de la communauté : une mission difficile ! La fonction ne suscitait d'ailleurs pas toujours des volontaires. C’est en tout cas ce que notent les fonctionnaires royaux qui, en 1736 avaient conduit un contrôle des finances de la communauté de Roiffieux. Le même document estimait par ailleurs que le sonneur de cloches était peut-être trop bien rétribué, ce à quoi les consuls répondirent qu’il devait sonner souvent en été pour éloigner les orages de grêle, fréquents alors à Roiffieux…

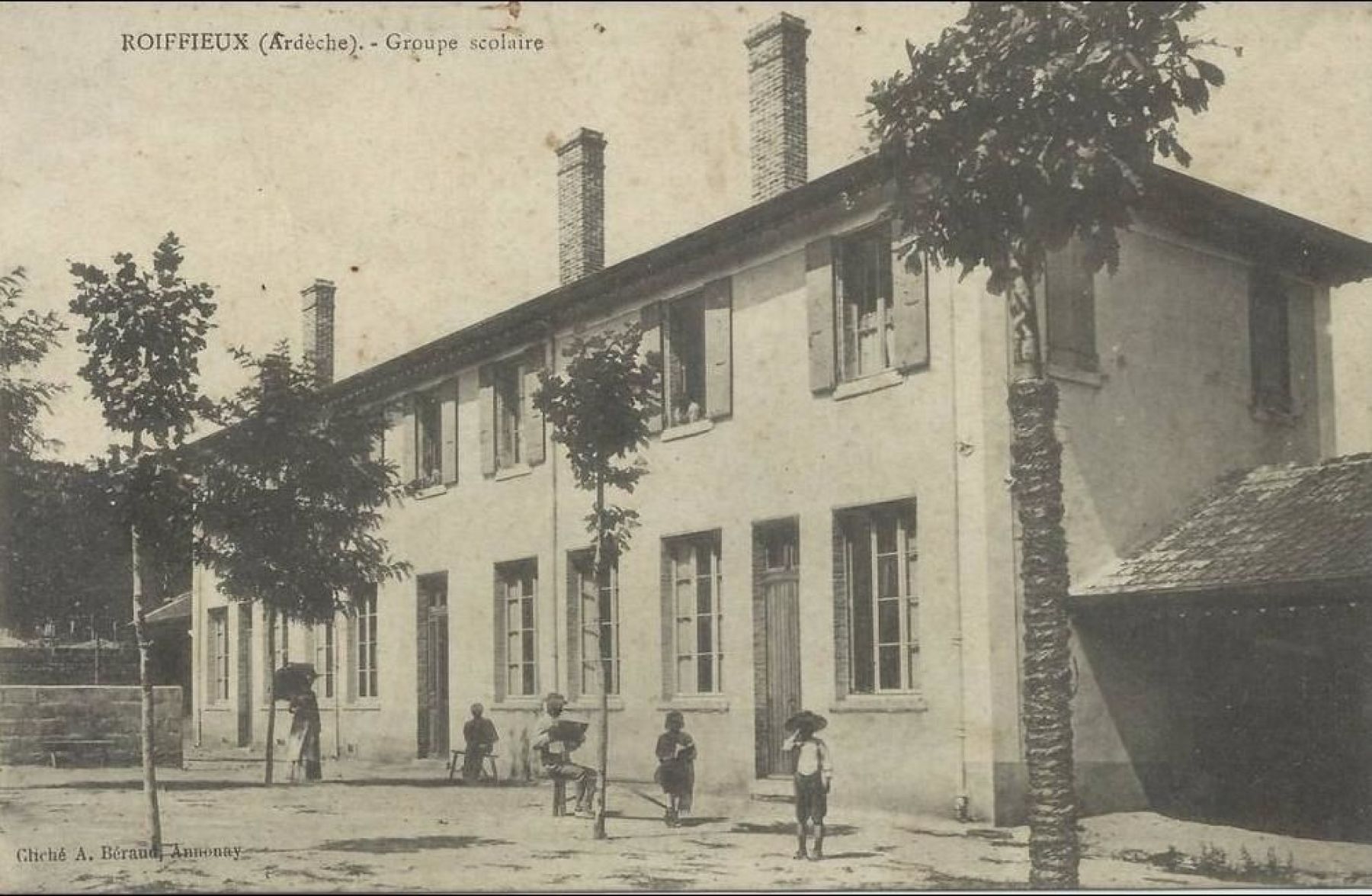

La première école fut fondée en 1819 par la congrégation des sœurs de Saint-Joseph, à l’emplacement actuel du couvent. Elle fut suivie par une école religieuse pour les garçons. Enfin, après les lois de Jules Ferry, la commune disposa d’une école publique.

Dans cette évocation de l’ancien village, il faut bien sûr mentionner le lavoir public et abreuvoir pour le bétail, appelé "le bacha", aménagé à l’entrée Nord-Ouest du village, qui, outre ses fonctions officielles était un lieu de passage obligé et très arrosé lorsque les jeunes gens enterraient leur vie de garçon, avant le mariage. C’est là aussi qu’est née cette légende un peu mystérieuse du "crapaud du bacha".

Le territoire communal était également marqué par deux hameaux importants : Lens et Fely, qui au XVIIIe comptaient chacun près d’une centaine d’habitants, et d’autres hameaux plus modestes : Chardon, Beaumarais, Picancel , Anty et Brogieux. Des fermes isolées se dispersaient sur presque toute la commune.

Deux châteaux très anciens ont marqué la vie de Roiffieux, et nous rappellent aujourd’hui encore les grandes heures du passé : celui d’Anty (famille De Missolz), et celui de Brogieux (famille Bollioud De Tartara). C’est au château de Brogieux que fut conclu, en 1574-1575, l’arrêt des hostilités entre les troupes catholiques et protestantes du Haut-Vivarais, après une première trêve signée à L’Hotoire (commune de Quintenas).

Il convient également de mentionner l’ancien château de La Garde, démoli au début du XXe siècle, ainsi que celui qui existait vraisemblablement au village, quartier des Mures. Ce mot désignait autrefois un ensemble bâti dont une partie au moins était en mauvais état, et cette construction est mentionnée dans l’Estime des Biens de 1464.

Après 1820, le développement économique d’Annonay porta l’émergence de familles bourgeoises, dont plusieurs firent construire de nouveaux châteaux dans la commune : Japperenard, Beaumarais, Fély, La Garde, etc. Ces familles jouèrent souvent un rôle important dans la vie municipale locale, jusqu’au milieu du XXe siècle.